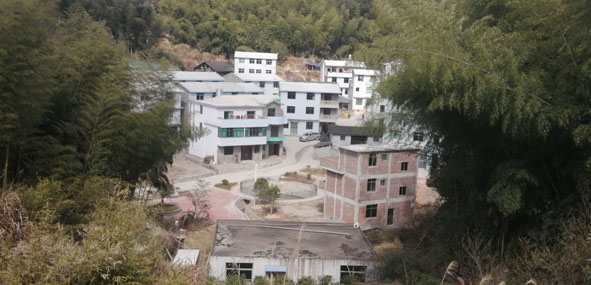

翠竹掩映、溪流潺潺、新居规整。春节前夕,走进霞浦县崇儒畲族乡东杞洋村,只见新居门前挂着火红的灯笼,贴着大红的春联,村民们脸上洋溢着幸福的笑容。

“三年多来,感谢宁德市自然资源局的帮扶,村里面貌焕然一新,村民们的生活更美好、更幸福了。”该村村委会主任林玉亮是村里变化的见证人,他说,曾经的东杞洋村,雨天道路泥泞,走在村里,深一脚浅一脚,鞋上总是沾满泥巴。3年来,宁德市自然资源局协调各类资金600万元,用于新村建设,修缮了村委楼,修建了村民文化广场,还修出十多公里的村道,如今走在村里,整个人都清爽了。

“东杞洋村今日的蜕变,得益于自然资源部门开展的村庄发展规划编制、旧村复垦项目实施和进行地灾防治等一系列举措的落地见效。”宁德市自然资源局派驻该村的第一书记张鹏解读了林玉亮口中投入新村建设的600万元资金来源,包括旧村复垦产生的耕地指标流转收益400万元,有关部门划拨的灾害治理资金130万元以及自然资源部门提供的帮扶资金70万元。

东杞洋村旧村庄占地面积大、布局散,要将村民集中到村中心,首先要统一村民的思想,还要科学规划新村。2018年2月开始,历经5个多月,村里开了五六场大会,结合政策,边搜集民意,边讨论修整,通过“修改—公示—再修改—再公示”,先后四易其稿,终于编制出适合东杞洋村村情并让村民满意的新村规划。

在新村建设过程中,宁德市自然资源局聘请专业设计团队对东杞洋村的资源禀赋和村庄特点予以“把脉”,对主村进行全域规划,分散、老旧和破败的房屋予以拆除,村民集中搬迁至村中心建新居,腾出的旧宅基地复垦为耕地。最终,通过复垦,共腾出耕地22.63亩,按照规划,对村内63户280人实施集中安置,并实行新村统一建设,水、电、路等配套设施一次到位。

“新村按照规划建设后圆了我们兄弟一起盖新房的梦。老房子早就塌了,对家乡的印象只留在记忆里,听说市自然资源局帮扶新村建设,我们兄弟第一时间报名,原来没想到补助这么高,配套这么好。”村民林书锐的新家是一座宽5米、长11米的二层半楼房,个人只出资4万多元,其他资金都源于自然资源部门的政策性补助。

“太喜欢我的新家了,感觉很安心!原来的老房子屋后是地灾隐患点,雨下大一点心里就担心会不会滑坡,现在再也不担心了。”53岁的村民林世禄发出爽朗的笑声,受益于旧村复垦和地灾搬迁政策,如今,他们家已搬入新居,旧宅基地被复垦成耕地,他正琢磨着开春后种点白菜和花菜,多增加些收入。

在村民们的指引下,笔者行至东杞洋村的白茶园,回望村庄,只见翠竹环抱,新房林立,在萧索的冬日里,依然生机勃勃。

“我们家8口人,原来挤在破旧的木头房子里,台风一来,外面下大雨,心里直打鼓。今年搬到新房子住,睡踏实了,心里不再害怕了。”村民林建松对新村建设颇有感触,“你看,我家这7亩白茶长得不错吧,清明又能采一拨,加上养了120箱蜜蜂和在村里兼职,一年有8万元收入,相信生活会越过越好的。”曾经因病致贫的他眼里充满希望,他说这几年的生活是脱了贫、搬入了新居、增加了收入。

记者了解到,此前,由于基础设施差、土壤肥力低,加上传统低效的种植方式,农作物收成不理想,村里越来越多的耕地被抛荒。林玉亮与张鹏两人经常探讨如何提升耕地等别,提高土壤肥力,如何让村民回归,让乡村尽快振兴起来。

2018年,宁德市自然资源局专程邀请专家组深入东杞洋村开展土壤质量调查,帮助进行土壤改良,提升该村的耕地等别。经过努力,专家组指导东杞洋村共实施土地整治33.07亩,并通过改善灌溉条件,全村耕地质量平均提升1个等级,粮食单位产出量提高了10%。

同时,宁德市自然资源局还结合东杞洋村的海拔、土壤、气候等因素,免费捐助43万株白茶苗发放给村民种植,支持该村发展白茶产业。93户村民种上白茶,扩种面积达300亩,户均增收2.6万元。如今,该村17户建档立卡贫困户已全部脱贫。

2019年,受市场影响,盛产芙蓉李的崇儒畲族乡出现“丰产不丰收”“增产不增收”的情况。该局建议东杞洋村兴建芙蓉李加工仓储厂房,帮助村民拓宽销路、提高利润、增加村集体收入。在该局的帮扶下,东杞洋村建起占地5.6亩、建筑面积1530平方米的仓储厂房。去年12月,厂房正式对外招租,仅此一项,此后,东杞洋村每年可收租金8万元。据了解,目前,该村村集体收入已从2017年的2.88万元提升到20.3万元。

■ 特约记者 谢陶靖

官方二维码